Note sur les histoires après la fin de l’Histoire.

ALEXANDRE LEUPIN.

Dans la Phénoménologie de l'Esprit, Hegel déclare l’histoire humaine achevée. Dans sa vision finaliste, l’humanité progresse (non sans détours et régressions) vers l’égalité et la liberté. Or, celles-ci se sont accomplies, du côté du fait historique et de l’action, par l’avènement graduel des États de droit européens, et du côté de la pensée (inséparable de l’action chez Hegel) avec le savoir absolu, c’est-à-dire avec la philosophie hégélienne elle-même. Ce qui succède à la dialectique violente de l’histoire est nommé par Hegel Befriedigung, satisfaction, satiété, apaisement : l’homme voit ses besoins matériels assurés, vit dans une réalité qui garantit tout à fois sa liberté individuelle et une justice qui le considère socialement et juridiquement comme égal à tous ses autres concitoyens. La philosophie n’est plus nécessaire, Hegel l’a parachevée ; la dialectique du maître et de l’esclave, moteur de toute l’histoire humaine, disparaît : tous travaillent, comme l’esclave, et tous sont des maîtres, puisqu’ils élisent leur dirigeants et, par la conscription, sont des guerriers. Le citoyen de la satiété vit donc dans une sorte d’animalité contemplative, qui est un retour circulaire à l’origine et à la primitivité du premier homme ; il est tout à fois le Premier Homme ressuscité et le Dernier Homme de l’Histoire 1. La dialectique a réalisé le christianisme, « il n’y a plus ni maître ni esclave » (Galates 3, 28), en le débarrassant de Dieu et de la religion. La fin de l’Histoire projette donc l’homme, devenu animal, dans l’ahumain : il devient un asujet. Pour Hegel, le symptôme que ce nouvel état est déjà en cours à l’époque où il écrit La phénoménologie (1807), c’est le règne animal de l’esprit, où l’intellectuel, produit final du processus historique, ne fait plus que bavarder 2. On peut objecter à Hegel que l’homme, même dans le règne animal de l’esprit, n’est pas devenu une bête, puisqu’il continue à parler ; dès 1950,

dans une lettre à Leo Strauss, Kojève a l’intuition de ce qui deviendra plus tard son objection à la fin de l’histoire (voir plus bas) : « L’homme n’agit en fait que pour pouvoir en parler (ou en entendre parler) » 3.

[...]

[...]

Dès lors, le progrès de la culture est exactement superposable à l’expansion du surmoi, donc à un refoulement de plus en plus vigoureux : « Toute civilisation doit s’édifier sur la contrainte et le renoncement aux pulsions »37. De même que les bienfaits de la mondialisation et du capitalisme ont leur envers (l’aliénation du désir), tout bénéfice réel de l’aménagement du lien social (fondamentalement, le contrôle de la violence) comporte un prix lui aussi réel, infligé aux pulsions fondamentales de l’individu. Or, le surmoi, c’est l’instance où se réfugie chez Freud la pulsion de mort, ce Thanatos qui a la figure du père assassiné par les frères de la horde primitive (et qui devient chez Lacan le Nom-du-père). Il est frappant de voir que le problème des liens sociaux et économiques comme expansion du surmoi et, par conséquent, amuïssement de la singularité, que ce soit chez les économistes libéraux ou chez Lacan, ne reçoit de solution précisément qu’au niveau individuel. Ne diminuez pas la liberté des individus, clament Mises, Revel et Rothbard. Ne cédez pas sur votre désir, enjoint Lacan, prescription qui fait d’ailleurs figure de paradoxe, puisque nous ne saurions distinguer la forme exacte de ce désir, qui reste infigurable en tant qu’inconscient. À première vue, il en va de même chez Freud, qui ne voit de barre à l’expansion du surmoi que la sublimation par l’art ou le travail scientifique ; en d’autres termes, la gourmandise du surmoi est imparable, sans retour et sans remède ; on ne peut que s’en consoler par des compensations qui ne sauraient la réduire. Mais, il faudra y revenir plus bas, la sublimation artistique ou scientifique n’a de valeur que partagée, mise en circulation dans le social : Freud dépasse par là l’individualisme des solutions libérales ou lacanienne.

Outre la mondialisation capitaliste et la gourmandise du surmoi, une troisième force est à l’oeuvre pour empêcher le sujet. Il s’agit de la science moderne, encore un domaine à l’expansion galopante et inarrêtable où tout bénéfice (et ils sont à proprement parler, comme dans le cas du capitalisme, immenses) exige son coût.

Le processus fondé par Galilée n’a d’autre conséquence, à terme, que l’abolition du sujet en tant que sujet humain. C’est ce qu’il nous faut constater aujourd’hui : dès lors qu’aux mathématiques (par exemple, la statistique) est confié le destin de l’homme, dès lors que son désir est numérisé par le traçage, dès lors que son corps est traité par une médecine qui n’est efficace qu’à condition de ne pas le considérer dans sa singularité, dès lors que toute politique n’est qu’une évaluation des masses (par exemple par les sondages, c’est-à-dire par l’algèbre des probabilités), l’homme devient chose, et chose chiffrée, ou lettre dans un algorithme. Notons en passant que Lacan occupe dans ce débat une position paradoxale : il est d’abord ardent défenseur de la singularité, parce que la souffrance psychique est toujours, au-delà des classifications analytiques ou psychiatriques (névrose, psychose, perversion, hystérie, autisme, dépression), un cas individuel qui déborde tout agencement 38. Mais, par ses mathèmes, il participe aussi au progrès de l’amuïssement du sujet par la science ; par exemple, xRy, la formule de l’absence de rapport sexuel, ou encore le tableau de la sexuation du Séminaire XX, réduisent les sujets à des lettres qui dénotent des ensembles incontestables et universels, x catégorie des hommes, y catégorie des femmes. Lacan faisait appel aux algorithmes pour mieux cerner la singularité ; mais cette massification qualitative peut tout aussi bien servir au marketing, à la politique, à la gouvernance. L’absence de rapport sexuel débouche en dernière analyse sur la dévalorisation de tout lien, sur l’absence de tout rapport : l’homme, la femme, nus et seuls, soutenus dans leur existence par les seules forces de l’économie, de la science et de la cybernétique, c’est-à-dire réduits aux surmois qui gèrent leur désir et leur jouissance, en dehors de tout lien social et de toute affirmation désirante 39. La question de Paul Feyerabend garde donc toute son actualité : « Est-il désirable de vivre selon les règles du rationalisme critique [de la science moderne] ? » 40 La réponse ne peut être qu’équivoque : d’une part, nous n’allons pas renoncer aux antibiotiques, à l’électricité, aux découvertes futures de la science ; d’autre part, nous aurons en contrepartie à accepter que le champ de la singularité désirante se réduise de plus en plus, puisqu’il n’a pas sa place en science.

L’internet, enfin : tous les savoirs du monde, mais aussi toutes les faussetés, les illusions, les fantasmes et les erreurs, accessibles à tous ; toutes les transactions, mais aussi toutes les fraudes, instantanées ; tout le lien social, sexuel, religieux, scientifique, sectaire, politique, familial, mais dépouillé du corps ; toute la beauté du monde et des êtres, mais aussi toute la laideur et le Mal 41.Tout exhibé et partagé dans la seconde, et ce n’est pas une libération de l’individu, mais son contrôle par l’oeil panoptique de la loi. Ainsi, tout le privé devenu instantanément public et massifié ; le dernier symptôme en est l’abomination des lunettes Google, enregistrant tout, incessamment ; Google ayant préparé soigneusement l’invasion avec « Google street view», qui expose tout lieu au regard : on pense inéluctablement au panopticon des frères Bentham. Extraction de toute donnée, localisation de tout corps (votre iPhone peut servir à vous envoyer un drone très précisément ciblé) : Google, Apple, Facebook, etc., participent activement à la mise en place d’un réseau mondial de surveillance et de censure, dont le premier pas, déjà en cours, est une collaboration étroite avec les services de sécurité américains. À cet égard, le slogan de Google, « Don’t be evil » (ne soyez pas un instrument du Mal), apparaît comme le summum, soit de la naïveté, soit de l’hypocrisie (je penche fortement pour la seconde hypothèse). Bien entendu, cet envahissement de la vie privée est justifié par une série de bonnes intentions : sécurité publique, services rendus aux consommateurs, etc.

À l’instant même où j’écris ces lignes, éclate aux États- Unis le scandale du PRISM, programme par lequel la NSA (National Security Administration) capte, sans avoir l’obligation d’obtenir un mandat de justice, toutes les données internet de tous, innocents ou coupables, emails, téléphones portables, cartes de crédits etc, aux fins louables de lutter contre le terrorisme et la criminalité. Le plus effrayant est que ce programme, commencé par le président Bush et prolongé et étendu par le président Obama, a été secrètement autorisé par toutes les instances de contrôle constitutionnelles : parlement, cour de justice, présidence. Le problème ici n’est évidemment pas de supprimer un moyen efficace de lutte contre la terreur, mais d’exiger qu’il suive des voies légales claires, en accord avec le quatrième amendement de la constitution américaine 42. Jeremy Bentham se réjouirait peut-être de voir le panopticon étendu au monde entier, hors toute limite éthique, au-delà de tout contrôle citoyen, lui qui, dans la préface à Panopticon (1791), le présentait comme « un mode nouveau pour un esprit de contrôler un autre esprit, en quantité inconnue jusqu’à aujourd’hui ». Le mot « quantité », au lieu, par exemple, de « puissance », est fascinant, sous la plume du grand philosophe anglais, dont on sait qu’il pèse tous ses mots : il laisse entrevoir l’extension et la massification sans limite du dispositif. Quant au Foucault de Surveiller et punir, on ne peut que saluer sa perspicacité visionnaire.

L’internet est l’intersection de la mondialisation capitaliste, du plus-de-jouir, de la science et de la technologie. Or, utilisant Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, LinkedIn, votre email, les moteurs de recherche, vous entrez non seulement dans la jouissance du lien social désincarné, mais vous fournissez des données qui vous dépouillent de votre vie privée et vous font cible de tout marketing. Plus encore, vous fournissez gratuitement du contenu par vos mises-à-jour de statut, vos photos, vos pensées twitter en 140 caractères, et ce continu valorise les sites, qui ainsi peuvent vendre leurs publicités plus cher. Jaron Lanier, dans son livre Who owns the Future ? 43, a diagnostiqué ce phénomène nouveau: des bénéfices énormes sont réalisés par les réseaux sociaux internet, dont la gratuité n’est qu’une apparence. De fait, tout utilisateur, en créant du contenu, devient un microserf, travaillant sans rémunération au service des investisseurs et des compagnies : forme douce de l’esclavage, où des milliards d’êtres humains travaillent au service de nouveaux maîtres, point du tout anonymes. « An Economy of Microserfs » est le titre du compte-rendu de Steven Levy 44. Songeons aux solutions avancées par Lanier : rémunération, minime mais réelle, des serfs sociaux, et contrôle strict du traçage des utilisateurs de l’internet. La solution exacerbe le problème, puisqu’elle implique encore plus de traçage et encore moins de protection de la sphère privée. Par ailleurs, elle conduirait à une catastrophe sans précédent. L’internet nous fait déjà naviguer un océan de trivialités indifférentes : imaginons un monde où les facebookiens et les twitteriens, c’est-à-dire nous tous, se sachant rémunérés (ne serait-ce que par un centième de centime), se mettent vraiment au « travail » : ce serait la noyade immédiate !

On pourrait imaginer aussi que les microserfs profitent de leur force de travail en investissant ; c’est d’ailleurs souvent le cas aux États-Unis, par le biais des fonds de pension publics ou privés, plaçant massivement des capitaux dans l’économie du plus-de-jouir numérique. Certaines de mes connaissances dans l’industrie internet, que je prenais autrefois pour des paranoïaques, ont un ordinateur en circuit fermé qui n’est pas connecté (ils ne peuvent cependant se passer de portable : les voilà réinsérés et localisés).

Sans être voyant, on peut aussi anticiper, à court terme, la fin de toutes les formes de transmission de savoir traditionnelles, au collège comme à l’université : quelques professeurs, très compétents, très bien rémunérés, pour enseigner en ligne le Moyen Âge, le seizième siècle, Montaigne et Proust ; une masse d’assistants mal payés pour évaluer le travail des élèves et des étudiants. La ligne de défense des professionnels de l’enseignement est très faible ; ils n’ont pas d’argument économique : voilà le coût de l’éducation réduit de 9/10es et le savoir, et les diplômes dûment sanctionnés, démocratiquement accessibles à tous ceux qui sont intellectuellement qualifiés pour être collégiens ou universitaires. Par ailleurs, le corps professoral a peu d’arguments intellectuels ; le grand professeur en ligne sera, la plupart du temps, un maître de meilleur qualité qu’ils ne le sont. Il ne leur reste donc plus que des raisons humanitaires : une classe est un espace où les individus réels entrent en contact ; les humanités ne peuvent que s’appauvrir en se focalisant sur un point de vue unique ; le débat réel est nécessaire à la formation intellectuelle, etc.45 Je bénis le hasard qui a fait que je sois aujourd’hui en fin de carrière : dans quelque temps, ma profession, telle qu’elle a été, n’existera plus ; l’avenir de mes doctorants, quant à lui, me remplit d’anxiété.

On pourrait ajouter à ce mouvement d’élimination des sujets le cas de la traduction automatique ; certes, celle-ci est encore bien imparfaite et ses résultats décevants : mais elle se perfectionne jour après jour, et le traducteur humain est voué à disparaître ; sa mort aura lieu quand un poème de Mallarmé, un livre de Pierre Guyotat, un essai d’Édouard Glissant, Finnegan’s Wake seront parfaitement « rendus » en urdu, en chinois et en portugais. La chose s’avèrerait-elle démontrée comme impossible, la poésie alors deviendrait le dernier refuge du sujet qui refuserait sa réduction au chiffre et à la lettre, le gîte (ou la cachette) ultime de ce qui résiste à jamais à tout « empeschement ». Par une féroce ironie, l’au-delà de la fin de l’histoire hégélienne devient un en-deçà, où réapparait sous une forme désormais totale et universelle le couple maudit du maître et des esclaves. Mais les nouveaux maîtres sont anonymes, sans visages et sans corps, ahumains : ils sont machines, nommées marché, surmoi, bureaucratie étatique ou autre, internet ; et l’esclave (ou le valet des machines) est satisfait. Ceux qui s’expriment pour ou contre ces machines désormais numériques ne font que se mettre à leur service. L’illusion de liberté que vit l’internaute quand il s’exprime ne tient pas devant la récupération constante et universelle des sujets au service de telle ou telle machine de marketing, de traçage, de censure ou de surveillance. L’ahumain est déjà triomphalement en marche, fabriquant des asujets dont l’inconscient même travaille à l’assujettissement.

[...]

Mais tous ces progrès s’accompagnent de conséquences négatives : dans tous les cas le sujet moderne doit payer pour les gains, à vrai dire immenses sur tous les plans, par la réduction, voire l’anéantissement de sa singularité. La voie de la révolution et du retour au paradis perdu étant définitivement barrée, la réplique et la résistance sont difficiles, en raison même du double tranchant qui est la marque même du progrès de la civilisation. Et le danger, réel, guette : 1984, Le Jardin des supplices, et La Colonie pénitentiaire pourraient débouler demain ; toutes les conditions nécessaires à leur instauration, dotées aujourd’hui d’une efficacité monstrueuse que ni George Orwell, ni Octave Mirbeau, ni Kafka n’auraient pu imaginer, sont mises en place : la Corée du Nord, ce pourrait être, demain, la terre entière — le Mal absolu. Quant au Panopticon, il est déjà intégralement tissé dans notre présent.

Quant aux consolations offertes par la religion dans le monde occidental, elles s’amuïssent aussi de jour en jour. Dans L’Avenir d’une illusion, l’analyse critique de Freud portait exclusivement sur le judéo-christianisme, et avant tout sur la religion du Fils ; relu aujourd’hui, ce texte a statut de constat plutôt que de critique : partout en Europe, les églises sont désertées, et la religiosité envers Dieu s’est déplacée vers des objets de plus en plus communs et banals. La « foule artificielle » que constituait l’Église catholique a fait place aux sectes et aux ghettos en tout genre, qui montrent autant, sinon plus, d’intolérance les unes envers les autres qu’il n’en existe dans l’Église elle-même. Les sectes de la justice sociale, de Mère Gaia, du tout-politique, du tout-État, de l’anti-science, etc., offrent maintenant, sur fond de croyance, les consolations triviales d’un monde sans Dieu. Si Dieu, chez Lacan, est le refoulement en personne, déclarer sa mort, à la façon de Nietzsche, ne résout rien, mais aggrave plutôt les choses : nous voilà chargés, à part entière, et entièrement responsables de toutes les fonctions surmoïques qui nous « empeschent »46.

[...]

Glissant, quant à lui, ne s’est pas privé de traiter Proust comme l’un des écrivains les plus maladifs de l’Occident56. Il n’en reste pas moins qu’il avalise le constat de la clôture de l’individualisme occidental. Par la position qu’il s’est construite, à la fois interne et externe au monde occidental, et par son intelligence et sa sensibilité aiguës, Glissant a perçu dans son ensemble le malaise dans les civilisations (il faut mettre chez lui ce génitif au pluriel). Et surtout, son optimisme foncier et visionnaire lui a permis d’esquisser les contours d’une réplique positive : « Je suis résolument optimiste mais cela ne veut pas dire que je fonde un nouvel humanisme. L’optimisme, c’est la confiance en l’efficacité des interrelations entre beaucoup de systèmes : systèmes de cultures, de langues de paysages, de pays. Ce n’est pas un humanisme, c’est une poétique »57.

Cette réponse, bien qu’utopique, ou, si l’on veut, futuriste et à venir 58, n’est ni un fantasme, ni une illusion, ni une erreur. Ce qui l’ancre en vérité, c’est la digenèse culturelle d’Édouard Glissant, entre Antilles et France, qui lui permet de porter un regard critique à la fois sur sa très solide formation universitaire en philosophie et en littérature et sur les cultures émergentes qu’il voit se faire à la fois en dehors et en dedans de la tradition occidentale. Une vision à la fois intime et externe, ou extime, pourrait-t-on dire, qui donne une double racine réelle et solide, fût-ce pour la dépasser, à ses développements : la pensée de Glissant n’est pas un château des brouillards venu de nulle part et flottant hors de notre monde.

[...]

Glissant suit à la lettre l’histoire des genres littéraires que Hegel avait arpentée dans la Phénoménologie et dans l’Esthétique : au début l’hymne sacré, puis le mythe, l’épopée, la tragédie, la comédie, telles sont les étapes de la littérature, fidèlement calquées sur l’histoire de la littérature grecque ; ensuite, après la Grèce, presqu’à la fin de l’Histoire, le roman et la comédie bourgeoises ; et enfin, après l’histoire, la contemplation quasi animale d’un homme qui a réintégré la nature. Mais on sait que Glissant, comme Kojève, récuse la fin de l’Histoire hégélienne. Ce qui prend chez lui la forme du snobisme kojévien et relance les histoires au pluriel et dans la diversité, c’est le retour de l’hymne premier, qu’il nomme poème primordial. Il en trouve la trace passée et enfouie chez les Présocratiques et dans la grotte de Lascaux, et circulairement (par une mise spirale de la circularité hégélienne), dans les poèmes et la poétique à venir de la Relation. Ainsi la fin de l’Histoire se convertit en une relance du devenir, par un retour à Héraclite : « Un écrivain d’aujourd’hui est toujours un écrivain futur » 63. Et encore : « Ce que je suis est dérivé, sans fatalisme aucun, de ce que je serai. Le poème lui aussi est toujours à venir » 64. Et encore : « Le Tout-Monde est total dans la mesure où nous le rêvons tous ainsi et sa différence d’avec la totalité reste que son tout est un devenir » 65.

Glissant a constaté dès longtemps l’obsolescence de l’individualisme, effacé par la dynamique massifiante de l’ahumain : « La minutie littéraire, même lucide, annonce un Corps désintégré. Aujourd’hui, le caractère général de l’art occidental, ce qu’il partage entre les artistes, est l’absence de communauté. » 66 Ainsi, la réponse à la déhiscence de l’individu, et non pas seulement « occidental » car le discours du Capital et la science moderne règnent en maîtres dans le monde entier, sera le Tout-Monde, c’est-à-dire la prise en compte et la mise en partage de toutes les différences. Le Tout-Monde n’est pas seulement posé comme utopie et but de nos désirs ; l’oeuvre et la pensée de Glissant en offrent déjà les fragments, de façon non-tautologique, puisqu’il a fabriqué, comme Proust, une oeuvre-lettre qui s’auto-interprète. Glissant produit aussi la matérialisation en volume du Tout-Monde : je pense ici au splendide recueil La Terre, le feu l’eau et les vents, une anthologie de la poésie du Tout-Monde 67, où Héraclite dialogue fragmentairement, par juxtaposition, avec Flannery O’Connor, Hegel avec Kateb Yacine, Bachelard avec les chants de l’ancien Mexique, Reverdy avec Salah Stétié. Mise en commun de toutes les cultures et toutes les poétiques du monde, La Terre... est le premier moment du Tout-Monde.

Avec une acuité de visionnaire, Édouard Glissant a perçu toutes les impasses du cheminement vers l’ahumain, c’est-à-dire vers le renforcement constant de déterminismes qui, dans tous les domaines, amuïssent progressivement et en masse la singularité des sujets et la viabilité des cultures traditionnelles. D’où son refus net de tous les fatalismes, qu’ils soient économiques, psychiques (voir sa prudence à l’égard de la psychanalyse), idéologiques, politiques ou sociaux : « Mais l’écrivain n’est assujetti à aucun devoir, en vérité. Il éclaire ses naïves et fortes lucidités au feu d’un inextricable qu’il ne régit pas. »68 Ou encore : « … il est évident qu’un poète n’obéit pas, ne se conforme pas à des idées générales qu’il a formulées, même à celles qu’il a formulées pour lui-même »69.

D’où son appel volontaire, sinon volontariste, à une culture poétique de la diversité fondée sur l’imaginaire comme réplique et correctif à l’expansion infinie du surmoi, un imaginaire poétique qui mettrait en lien toute singularité. On soulignera la cohérence de son propos ; aux déterminismes, on ne peut opposer qu’une décision, une volonté, un volontarisme ; à l’expansion des surmois de toutes sortes, on ne peut que répondre par l’imaginaire :

Sur l’Imaginaire

Ce par quoi le concept échappe à son enfermement,

c’est-à-dire à son propre système.

Ce par quoi toute communauté échappe à son enfermement,

pour entrer dans le système non systématique du Tout-Monde.

L’Imaginaire dépasse le dit, le vécu, le concept,

dans une dynamique qui est une poétique,

écrit-il dans un poème inédit de 2002. Le système, tous les systèmes (philosophiques, scientifiques, économiques) sont ces figures du surmoi qui nous emportent, hors contrôle parce qu’inconscient, vers l’a-humain ; à quoi il nous faut opposer, systématiquement, l’imaginaire de la Relation de tout à tout et de tous et toutes à tous et toutes. On évoquera aussi le logion glissantien, proposition invariable, qui s’interprète elle-même, et qui se répète de façon stable partout dans l’oeuvre théorique : « La Relation est la quantité réalisée de toutes les différences du monde, sans qu’on en puisse excepter une seule »70.

Chez Glissant, la force de la science moderne comme abolition du sujet s’anamorphose en poétique ; ainsi la relativité einsteinienne devient un retour à la leçon oubliée du relativisme de Montaigne, mais soustraite au pyrrhonisme de ce dernier par l’affirmation positive et sans réplique de l’imaginaire poétique 71 ; ainsi la théorie du chaos donne-t-elle naissance au chaos-monde où le devenir culturel est marqué d’une féconde imprévisibilité : « Le dernier moment de la connaissance est toujours une poétique » 72. C’est là le programme mallarméen (« Le monde est fait pour aboutir à un beau livre »), mais Mallarmé restait fidèle à Hegel, en substituant à la contemplation animale de la fin de l’Histoire le dernier Livre comme aboutissement : on ferme le volume, et tout est consommé ; l’auteur et ses lecteurs multipliés sont figure du Dernier Homme. Au contraire, chez Glissant, le livre est encore et toujours en devenir, ouvert sur un monde futur potentiel et imprévisible.

[...]

La menace du contrôle, de la surveillance et de la gestion panoptiques n’ont nullement échappé à Édouard Glissant. C’est le « droit à l’opacité » qui s’érige ici comme réponse fondamentale aux avancées de l’a-humain, comme échappée aux déterminismes de tout poil : « Je réclame pour tous le droit à l’opacité, qui n’est pas le renfermement. C’est pour réagir par là contre tant de réductions à la fausse clarté de modèles universels. »74

Il ne s’agit pas ici de l’obscurité ou de l’hermétisme que se conférerait avec complaisance une coterie de littérateurs, pas plus que d’une défense, par Glissant, de la prétendue obscurité de son oeuvre. On n’assimilera pas non plus l’opacité glissantienne à l’inconscient freudien, même si elle lui ressemble : chez Freud ou chez Lacan, l’obscurité du non-sens et du Réel échappe à toute tentative de législation et de formalisation, et ce secret nous reste en dernière analyse inaccessible. Le droit à l’opacité, quant à lui, se doit d’être dit, fût-ce sur le mode poétique, comme envers d’un monde où tout est dit, et où tout ce qui est dit est surveillé, contrôlé, filtré par le Panoptique.

Et surtout, il ne s’agit pas d’une exigence destinée à protéger l’individu, mais d’une revendication partagée, faite au nom de tous, et qui ne vise pas la préservation d’un présent (la singularité d’un sujet), mais le devenir commun de toutes les cultures du monde : « Je réclame pour tous le droit à l’opacité. Il ne m’est plus nécessaire de “comprendre” l’autre, c’est-à-dire de le réduire au modèle de ma propre transparence, pour vivre avec cet autre ou construire avec lui. Le droit à l’opacité serait aujourd’hui le signe le plus évident de la non-barbarie. Et je dirai que les littératures qui se profilent devant nous et dont nous pouvons avoir la prescience seront belles de toutes les lumières et de toutes les opacités de notre totalité-monde. »75

C’est là notre besoin le plus pressant : nous avons tous, mondialement, soif d’une crypte absolue et indéchiffrable où nos secrets peuvent rester à l’abri, inviolés. Proust s’est servi de la lettre (la Recherche) pour dessiner les contours de ce qui excédait la lettre. Du même trait, il a clôt l’histoire de l’individualisme occidental. Glissant prend acte de cette limite pour dessiner les contours d’un devenir commun qui s’ouvre sur l’infini, tout en préservant le secret des différences. S’ils ont écrit, alors le désespoir, péché capital, est interdit : « Une âme généreuse ranime l’esprit quand il est mort, mais l’acédie et la paresse dissipent tout le trésor des vertus » (saint Jean Climaque). Nous décrétons donc l’optimisme, qui désormais s’exercera dans la lettre contre la lettre, solution réelle et concrète, à l’opposé de la satisfaction en « puissance » que Kojève accorde au Dernier Homme (celle de devenir chef de l’État, comme tout autre citoyen après l’élimination de l’aristocratie 76) : dans et par la matérialité de l’art, mais un art dépouillé du sublime et de l’idéalisme — conserver ceux-ci équivaudrait à revenir avant Hegel, à Kant et à Schelling, et à retomber dans les errements de la belle-âme et de l’intellectuel.

Assez de lamentos ! Osons plus avant. Descendons le récit

dans notre présent, poussons–le dans le demain ! Creusons

dans les souffrances que voici, pour prévenir celles qui vont

paraître.

(Traité du Tout-Monde.)

Alexandre LEUPIN.

L’auteur remercie les professeurs Jacques Brasseul et Michel

Herland de leurs suggestions et corrections.

Notes de bas de pages:

1 Alexis de Tocqueville a anticipé ce thème de Nietzsche, qui apparaît dans Ainsi parlait Zarathoustra : « Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger » (De la démocratie en Amérique, II, Paris, Flammarion, 1981, pp. 385-386. Le diagnostic de l’ahumain de la modernité a pour conséquence, chez Nietzsche, la nécessité du surhomme.

2 « Ce qui compte, c’est la négation (active) d’une valeur concrète, déjà réalisée dans le temps et dans l’espace. Or, l’intellectuel ne nie rien ; il ne crée donc rien, manifeste seulement sa “nature” : c’est un animal “spirituel” (das gestige Tierreich) » (Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1976, p. 93).

37 L’Avenir d’une illusion, p. 10. « La gourmandise dont [Freud] dénote le surmoi est structurale, non pas effet de la civilisation, mais “malaise (symptôme) dans la civilisation” », commente Lacan dans Télévision, p. 48.

38 « Un cas est une exception à la loi à laquelle il appartient », dit François Regnault (« Lacan and Experience », dans Lacan and the Human Sciences, A. Leupin éd, Nebraska, 1991).

39 Sur l’expansion de la lettre et ses effets dans l’univers moderne, l’article de Jean-Claude Milner est une référence indispensable : « Lacan and the Ideal of Science », ibid. Milner y souligne que la lettre amincit le sujet moderne en le dépouillant de toutes ses consolations imaginaires (par exemple, qu’il y aurait du rapport sexuel).

40 Against Method, Londres, édition révisée,Verso, 1988, p. 159.

41 Le meilleur essai d’ensemble sur les problèmes évoqués ci-dessous est celui d’Olivier Dyens, La condition inhumaine, essai sur l’effroi technologique, Paris, Flammarion, 2008. Son essai est particulièrement sensible à l’expansion positive de la beauté du monde.

42 « Le droit des citoyens d’être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu’il décrive particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir. »

43 New York, Simon and Schuster, 2013.

44 Wall Street Journal, 31 mai 2013, p. A11.

45 Ces deux arguments sont d’ailleurs d’une certaine mauvaise foi, vue la coloration politique presque unanimement rose ou rouge du corps enseignant dans les humanités, et son intolérance bien connue à tout point de vue politique différent. Celui de la « liberté académique » est bien sûr une vaste plaisanterie, encore une fois en raison de l’unanimisme politique, qui ne protège que l’humanitairerie de la gauche bien-pensante (DEUX cas où le principe a effectivement servi, en 1903 et 1929, dans toute l’histoire de l’université aux États-Unis). (...)

46 On notera que Lacan se démarque ici de Freud, en ce qu’il affirme que la science moderne, dépourvue de tout sens (humain) offre par cette dénudation même toutes ses chances à la religion, « la vraie » comme il l’appelle, c’est-à-dire au catholicisme. Celui-ci pourrait se trouver en charge de trouver du sens là où la science n’en donne pas (« Discours aux catholiques », dans Le triomphe de la religion, Paris, Seuil, 2005, pp. 79-80). Conclusion : « La religion est faite pour ça, pour guérir les hommes, c’est-à-dire pour qu’ils ne s’aperçoivent pas de ce qui ne va pas » (id, p. 87). En réalité, la « vraie religion » se trouve en compétition aujourd’hui avec mille autres formes de croyances, sur lesquelles rien ne dit qu’elle puisse l’emporter : le fait qu’elle soit « vraie » n’ayant rien à voir dans l’affaire, puisqu’il s’agit précisément de se tourner vers une illusion consolatrice.

57 L’imaginaire des langues, entretiens avec Lise Gauvin, Paris, Gallimard 2010, p. 85. Ici, je résume à grands traits des recherches en cours.

58 Voir mon article « L’appel du futur, sur les essais d’Édouard Glissant », Revue des sciences humaines, nº 309, janvier-mars 2013, pp. 225-238,

63 Entretiens de Baton Rouge, avec Alexandre Leupin, Paris, Gallimard, 2008, p. 122.

64 La terre, le feu l’eau et les vents, Une anthologie de la poésie du Tout- Monde, Éditions Galaade, Paris, 2010, p. 19.

65 Ibid.

66 L’intention poétique, p. 62. On rapprochera de Jean-Claude Milner : « L’individualisme possessif semble être devenu aujourd’hui obsolète » (« The Ideal of Science », p. 41) : objets différents, chemins divergents, autre vision, mais même constat.

67 Éditions Galaade, Paris, 2010.

68 Entretiens de Baton Rouge, p. 11.

69 Entretiens, p. 42.

70 Philosophie de la Relation, p. 42.

72 Poétique de la Relation, p. 153. Encore une fois, un apparentage est ici possible avec Jean-Claude Milner (ce qui surprendrait probablement les deux intéressés) : « Les lettres [et non pas les signifiants, nda.] peuvent être utilisées pour définir ce qui excède la lettre. D’une façon à proprement parler subversive, la littérature utilise ce qui est fondamentalement la cause de l’amincissement [du sujet] pour arrêter les effets de cet amincissement : de là les variations thématiques sur la littérature comme survie, réconfort, éternité » (« The Ideal of Science », p. 40). Solution que l’on dira à la fois freudienne (si l’on ne tient pas compte du pessimisme de Freud), proustienne et glissantienne.

74 Traité du Tout-Monde, p. 29.

75 Introduction à une poétique du divers, p. 71.

76 Kojève, Introduction, p. 146.

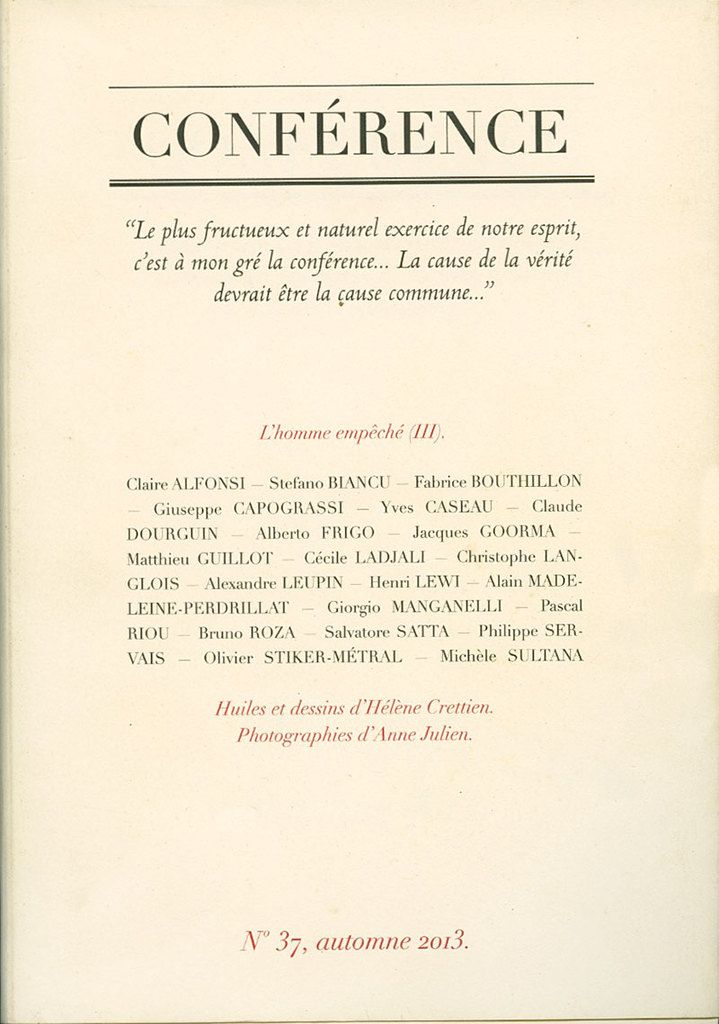

Cet article d'Alexandre Leupin, dont sont tirés ces larges extraits, a été publié dans l'excellente revue Conférence n°37. Vous trouverez le lien des éditions de la revue ci -dessous.

Alexandre Leupin s’est imposé comme l’un des pionniers du renouveau de la critique médiéviste par des méthodes contemporaines. Il renouvelle entièrement l’approche des rapports entre religion et littérature. Il a écrit plusieurs livres et de nombreux articles. Il a été professeur au programme de littérature comparée à Louisiana State University où il a enseigné depuis 1983. Il a organisé deux colloques internationaux, donné des conférences en Suisse, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en France et aux USA. Il a été "Visiting Professor" aux universités de Californie (1991) et de Berkeley (1996).

En 2005, il a fondé la revue internet http://mondesfrancophones.com/

/https%3A%2F%2Fwww.revue-conference.com%2Fmodules%2Fmod_news_pro_gk5%2Fcache%2Fstories.n37.helene_crettien_dessins.HELENE_CRETTIEN_dessins_01nsp-239.jpg)

Éditions Conférence, livres et revue de littérature

Éditions Conférence, revue de littérature, poésie, art et philosophie. Ouvrages des éditions et de bibliophilie. Conférence est dirigée par Christophe Carraud.

"Conférence"

Sur Alexandre Leupin, dans sa revue.

À Jean-Claude Milner, philosophe. " Le bonheur de la contemplationn'est vraiment que sporadique. "Aristote. DANS LA PHÉNOMÉNOLOGIE DE L'ESPRIT, Hegel déclare l'histoire humaine achevée. Dans s...

Sur cette page, retrouvez l'intégralité du texte d'Alexandre Leupin - téléchargeable en PDF.

/image%2F1055108%2F20170803%2Fob_de07a4_wp-20161222-01-44-18-pro.jpg)

/image%2F1055108%2F20211113%2Fob_2f279d_1535965196philippe-denis.jpg)

/image%2F1055108%2F20210720%2Fob_ff861c_20210720-212030-2.jpg)

/image%2F1055108%2F20210709%2Fob_440879_a13219.jpg)

/image%2F1055108%2F20210411%2Fob_99fe30_tokarczuk-09-c-lukasz-giza-scaled-e15.jpg)

/image%2F1055108%2F20220515%2Fob_4bbd2c_20220514-205651-2.jpg)

/image%2F1055108%2F20211113%2Fob_2f279d_1535965196philippe-denis.jpg)

/image%2F1055108%2F20211105%2Fob_9b8c74_tarkovsky.jpg)

/image%2F1055108%2F20211024%2Fob_0af972_rene-char-2.jpg)